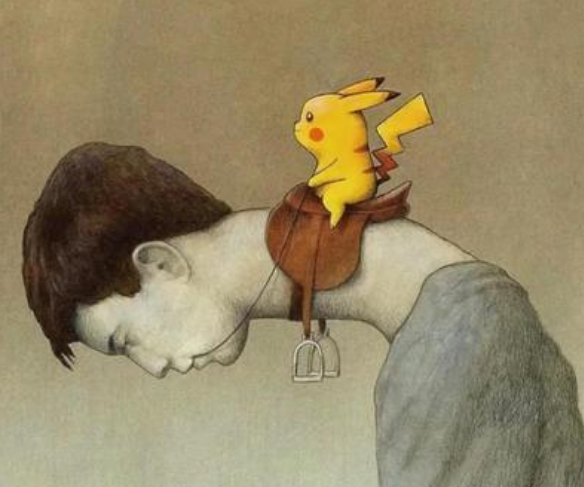

越是社会底层的人,社交能力往往就越差

详细介绍

也越是不懂人情世故,他们单纯地以为把事情做好了,就能弥补自己在这方面的缺陷。 殊不知,你越是往上爬,越会认识到,大部分社会上层的人,其实是在研究人,而不是在琢磨事。

在一个喧嚣而熙攘的城市里,生活着各色各样的人们。有的人从小生长在繁华的街道上,如鱼得水;有的人却长久地栖息在社会的边缘,少有机会与繁忙的人群交流。他们的社交能力总是显得有些生涩,仿佛与人群之间有一层透明的隔膜,让他们难以融入。

这些人,或许是生活的辛酸者,或许是因为环境和机遇的局限而导致了与社会的疏离。他们或许善良、努力,但却常常无法理解那些看似轻而易举的社交技巧。像是一个天然的分隔线,将他们从社交的主流中隔离开来。

在这个时代,一个名言尤为贴切:“虽千万人吾往矣。”这句话不仅仅是表达了勇气,更是在提醒我们,社交的重要性远远超出我们的想象。而在这样的背景下,一些人或许会感到困惑,他们不解为何自己的努力不能得到更多的认可和回报。或许是因为他们忽略了一点,社交的技能不仅仅是交际应酬,更是一门艺术,需要我们从生活的点滴中去学习和积累。

在这个时代,一个名言尤为贴切:“虽千万人吾往矣。”这句话不仅仅是表达了勇气,更是在提醒我们,社交的重要性远远超出我们的想象。而在这样的背景下,一些人或许会感到困惑,他们不解为何自己的努力不能得到更多的认可和回报。或许是因为他们忽略了一点,社交的技能不仅仅是交际应酬,更是一门艺术,需要我们从生活的点滴中去学习和积累。

在现代社会,我们时常听到这样的故事:一位技术精湛的工程师,却因为无法与同事和上司有效沟通而错失了升职的机会;或者一个天资聪颖的学者,却因为在学术会议上的不当言行而失去了与同行们深入交流的机会。这些例子无一不显示了社交技能的重要性。

然而,当我们往上爬,踏入社会的上层时,我们会发现,那些真正成功的人并非只是在做事,更多的是在做人。他们明白,人际关系的处理是一门艺术,需要细致入微的观察力和敏锐的洞察力。正如易中天所说:“学会做人,比做事更难。”

人情世故,并非简单的交际技巧,它承载着深厚的文化底蕴和人类社会的智慧。在中国传统文化中,人情世故被视为一种重要的生存智慧,它不仅仅是表面的应酬,更是一种对人性深刻理解的体现。在处理复杂的人际关系时,我们需要准确地判断场合与人物,调整自己的言行举止,才能达到事半功倍的效果。

南怀瑾曾经说过:“无论政界商场,人生经验的累积是关键所在。”这句话道出了人情世故的核心:通过观察、学习和实践,我们不断积累经验,提升自己的人际交往能力,从而更好地适应和应对复杂多变的社会环境。

在现实生活中,我们常常需要在不同的场合和环境中灵活变通,不同的人物需要不同的对待方式。在这个过程中,我们不仅仅是在与人交往,更是在与自己的认知和情感进行深刻的对话。而真正优秀的人情世故,并不是机械地套用技巧,而是建立在对他人真诚尊重的基础上,通过细腻的洞察力和善于沟通的能力,与他人建立起积极的互动关系。

最终,那些懂得人情世故的人,往往在职场和生活中都能游刃有余,因为他们明白,人与人之间的关系是社会运行的核心。正如曹雪芹所说:“了解人事就是一门大学问,善于与人打交道就是大文章。”在这个充满竞争和挑战的时代,掌握好人情世故,不仅仅是一种能力,更是一种智慧和生存的策略。

通过学习和运用人情世故,我们能够更好地理解和应对周围的人和事,找到自己在社会中的定位,并更有效地实现个人的目标和价值。无论是在职场发展还是个人成长的道路上,人情世故都是我们不可或缺的一部分,它为我们打开了理解和融入社会的大门,让我们能够更从容地面对人生的起伏与挑战。

在这个多元而复杂的世界里,人情世故是我们与他人之间理解与共鸣的桥梁,是我们实现个人价值和社会认同的重要支撑。因此,让我们在日常生活中,不断地学习和提升自己的人际交往能力,用智慧和真诚去面对每一个人和每一段经历,这样,我们才能在人生的舞台上,自信地展现出属于自己的精彩和成就。

我可以在中文社交媒体上,和一些从来没有来过德国的网民交流关于德国的事情。尽管物理上没来过,但单从他们能接触到的信息就能对德国有个大致印象,如果信息源足够丰富,他们对德国的了解可能比一些在德华人还要全面。

在德语网络上谈论中国相关时,则是完全相反的。他们的脑子里那堵密不透风的墙会拒绝一切和他们被输入的内容相悖的观点,情绪稳定的表现为你说你的,我信我的;被洗脑术夺舍的那类直接就直接升级防御,采用主动攻击的骂街方式来维持墙的完整。

所以家属作为一个在中国上学工作过的中国女婿,从来不在网上跟德国网民多费口舌,因为那纯粹是浪费时间。

现实里有些人来找我谈论一些中国热点新闻时,我能听出来他们其实并无交流之意,来找话说只是为了给他们的墙求个"国际认证",这个我当然不会满足他们。一开始还会正儿八经跟他们掰扯一下,现在我只用两种套话来甩开,一种用于和我没多熟的人,告诉他们: 想和我讨论事实,就要和我有一样的眼界,您没有,别浪费时间。一种用于和我稍微熟一点的人,问他们: 我就不懂了,你们的媒体费这功夫把你们骗得密不透风,又损害不到中国半点,这到底图什么呢?

【加入收藏】 收藏数:次 作者:小编