(接上篇)

526713315

4.血的教训

卡瓦纳里上将(卡瓦纳里在担任海军参谋长后,便由中将晋升上将)那番意大利“天然航空母舰”的言论一出,意大利关于航空母舰的研究便全部止于私人层面。至1940年意大利加入二战之前,意大利海军所能调遣的航空力量依旧是自己那可怜的“海军辅助航空兵”。彼时,意大利海军辅助航空兵的规模是24个中队,下辖237架各型水上飞机,这其中主要是岸基飞机,而舰载机只有数十架IMAM Ro.43型水上飞机。

因为缺少海军航空兵,意大利海军在加入二战后发现,他们很难能够得到来自“天然航空母舰”的空中支援。由于意大利所有的作战飞机都归属空军管辖,而意大利海军与空军之间又没有直接的交流沟通渠道,因此行动中的意大利海军若想请求空军支援,就需要上报高层,而海军高层也需要上报军方高层才能联络到空军高层,而空军也需要把指令下发至一线指挥官。因此,意大利海军的空中支援请求几乎没有得到过及时的响应。1940年7月9日,这个问题在一场实战中暴露无遗。当天发生在意大利海军和英国皇家海军之间的卡拉布里亚海战中,英国航空母舰(“鹰”号)能够不停地对意大利舰队施加压力,而意大利空军却无法在战斗中提供任何支援,在海战结束后意大利空军的攻击中,还因为缺少沟通而错误攻击了己方军舰,所幸并未造成严重后果。海战结束后,舰队总指挥官伊尼戈·坎皮奥尼上将强烈请示海军高层,意大利海军必须尽快拥有航空母舰。不过,尽管卡瓦纳里上将领导的海军参谋部并没有对此表示反对,但他们也没有在政策上给予航母计划任何支持——意大利海军的建造重心,依旧是两艘新锐战列舰(“罗马”号和“帝国”号),航空母舰的建造计划还得往后排。

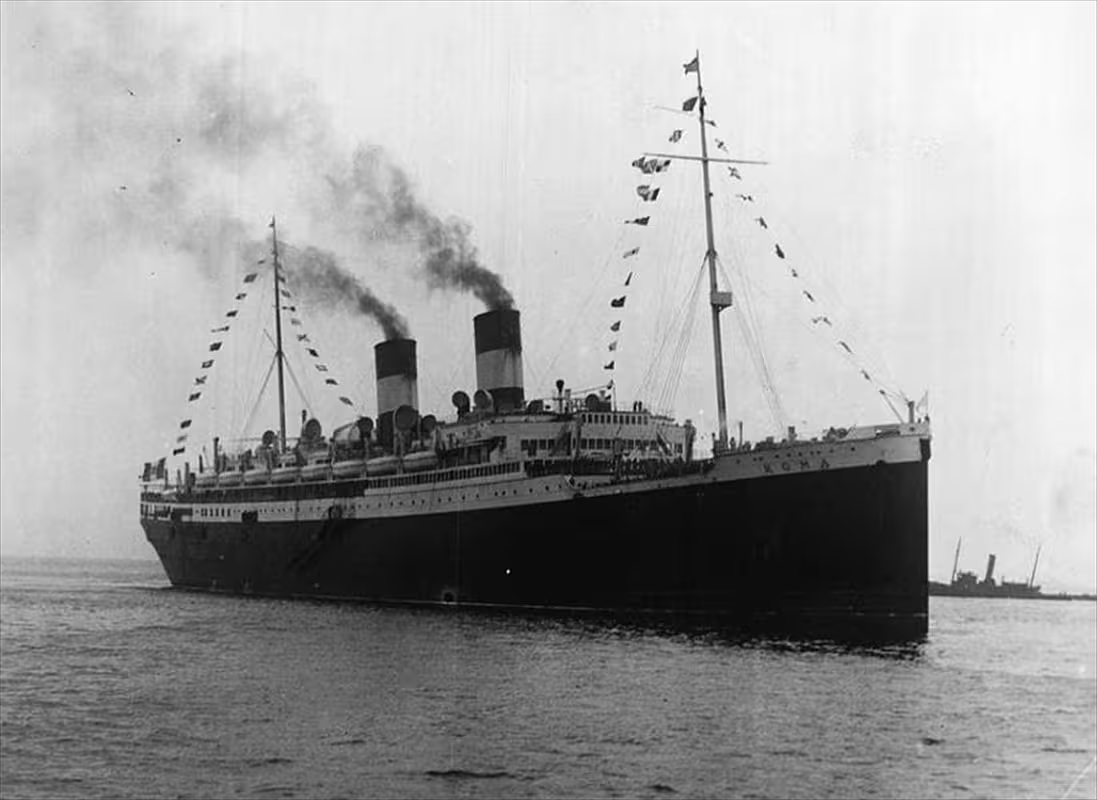

1940年11月11日,英国航空母舰奇袭塔兰托,重创了意大利舰队的同时,也向世人展示了航空母舰的威力。这场惨败也直接导致了海军参谋长职位的更换。12月,阿图罗·里卡尔迪上将接替卡瓦纳里担任海军参谋长,而卡瓦纳里上将离任前向墨索里尼提交了一份报告,指出英国在海军航空兵运用方面的优势,同时报告了意大利海军直属的水上飞机性能落后的现状。墨索里尼向新任参谋长提出了解决这些问题的要求,而里卡尔多上将提出了两个解决方案:将仍在建造中的“帝国”号战列舰改装成航空母舰,以及让安萨尔多方面完成对“罗马”号客轮改装航空母舰方案的研究。不过,相关工作又在刚起步阶段就遭遇了挫折——1941年2月,意大利空军表示现在没有可以提供给海军使用的舰载机,也不会将相关的研究列为优先事项。彼时,“帝国”号改装方案已经有了一些设想,“罗马”号的一些初步改装工作也已经在着手进行(“罗马”号客轮在战争开始后就被意大利海军征用,初期改装工作主要是移除船内的家具和作为客轮的内部装饰),然而由于空军的不配合,这些工作又只能中断。

1941年3月28日,马塔潘角海战爆发。在这场海战中,英国人充分发挥了拥有航空母舰的优势,不仅全程掌握意大利舰队的动向,还能够通过鱼雷机击伤意大利舰队的核心——“维托里奥·维内托”号战列舰,并在维内托离开战场后,再次通过鱼雷机攻击使得“波拉”号重巡洋舰丧失动力。“波拉”号失去动力也导致“扎拉”号和“阜姆”号需要停在其身旁进行救援,而这三艘一动不动的重巡洋舰则在当天晚间成为了英国战列舰的靶子,一同葬身海底。一天之内损失三艘舰龄很新的重巡洋舰的结果令意大利人大为震撼,这场海战是意大利海军自塔兰托战役之后第二次完全的单方面挨打,并且损失远超上次。自此,意大利海军内部再也没有人怀疑航空母舰的作战能力,墨索里尼也亲自要求海军尽快拿出航空母舰方案。意大利海军设计委员会于是指定了古斯塔沃·博佐尼少将为主设计师,并要求他与安萨尔多合作,一同开始继续进行对“罗马”号客轮改装计划的研究——由于已经没有时间留给意大利海军去浪费,因此延续有一定基础的改装“罗马”的计划是最好的选择。

1941年7月,意大利三军的参谋长联合会议召开,墨索里尼以及各军种的高官均出席了此次会议。会议上,意大利军方终于头一次将航空母舰的建造事务列为了最优先事项,并且一致同意了改装“罗马”号客轮的方案;空军也头一次表示会全力支持带折叠机翼的舰载机研发,并将其列为最优先事项。

5.“天鹰”出世

1941年7月15日,“罗马”号的改装工作正式开始——或者更准确地说,“恢复”。尽管航空母舰的设计并没有完成,但是初期的改装工作还是可以尽快进行,这些工作包括移除上层建筑和原本的动力机组,以及移除所有内部舱室隔板。与此同时意大利海军参谋部也向各原材料供应商提出要求,希望他们能够优先处理跟航空母舰有关的订单。海军也提出了他们对航空母舰的一些要求:

有30节航速,以能够跟上舰队行动

有足够长的飞行甲板以使舰载机能够不通过弹射起飞,降落使用阻拦索

一个封闭式机库,能够容纳34架舰载机

水密隔舱应能够承受来自舰体外的水下爆炸而不损坏

合适数量的自卫防空火力

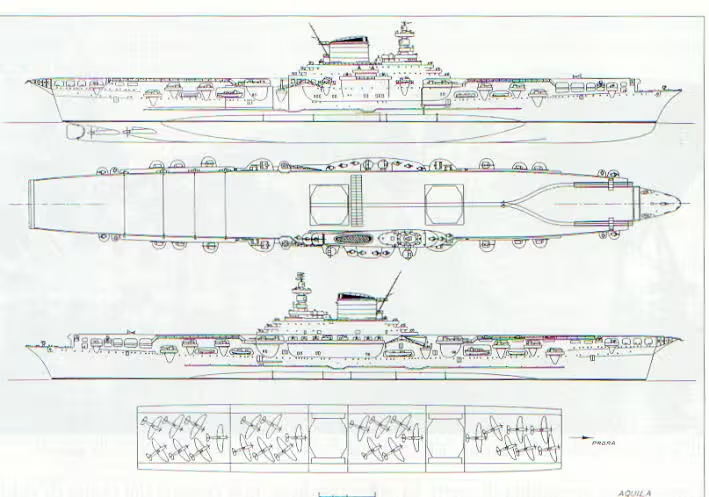

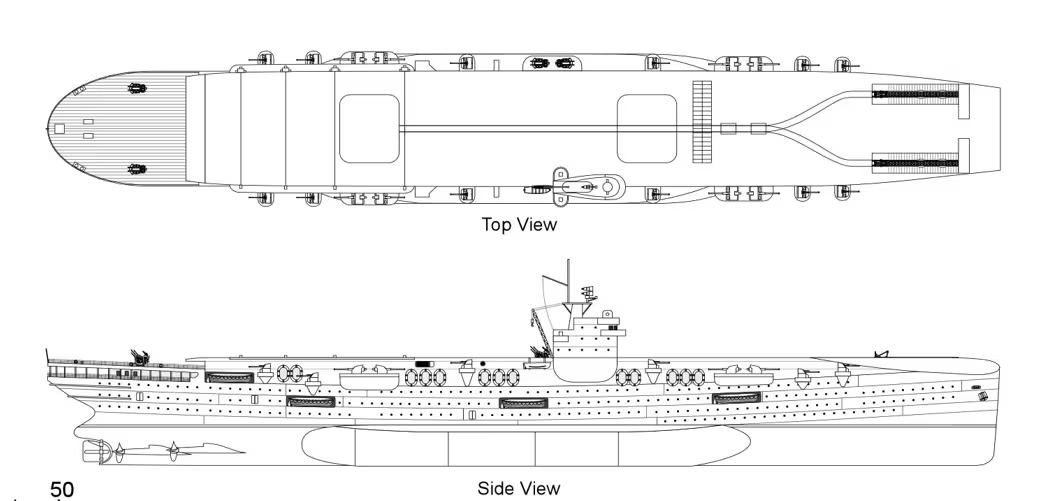

这一次,意大利海军想要的,是真正能够作为舰队核心的舰队航空母舰,而不是此前的辅助舰种。意大利海军希望这艘航空母舰能够完成在海上的制空和对敌舰队打击的任务,并且希望能在10个月内完成改装服役。1941年9月,安萨尔多提交了第一份完整的“罗马”号改装计划,代号UP188。根据此前在加尼奥托方案时代就进行过的船体测试结果,安萨尔多和海军设计师们决定在UP188方案上为“罗马”修型,船艏换为飞剪式舰艏,船艉进行了修改以使其可以容纳飞行甲板的支撑结构,船身中部还在左右舷各添加了一条130米长的突出带,意图在改善流线性能的同时提供一些额外的水下防护。根据新设计的船体进行的船体测试,海军方面负责动力系统的工程师预计,151000马力的动力即可满足30节航速的需求。不过,新设计建造如此高出力的轮机系统必然会使工期延长,因此海军决定调用原本计划安装于“保罗·埃米利奥”号和“科内利乌斯·苏拉”号(安萨尔多承建的两艘“罗马队长”级侦察舰/驱逐舰,开战后即停工,但是动力系统已经接近完工)的两套动力系统,一共8台锅炉和4台蒸汽轮机。

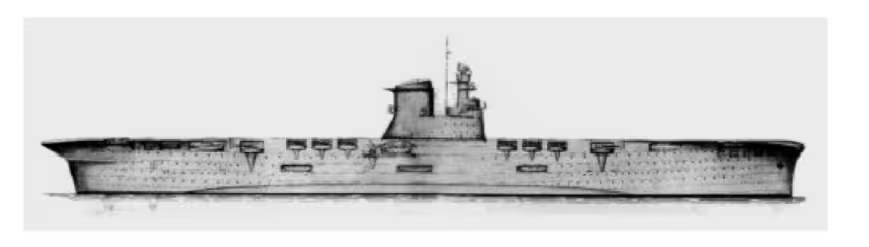

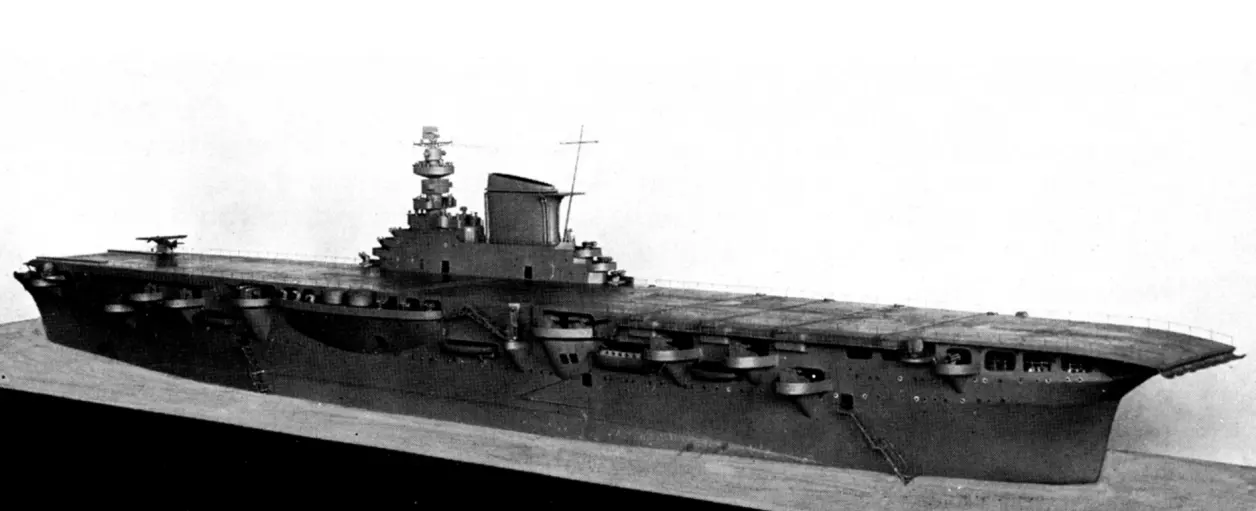

UP188的方案很快被接受,不过由于其毕竟只是个初案,还需要很多细节改进。由于意大利方面欠缺相关的经验,因此他们找来了自己的盟友——德国人,以期他们可以根据自己建造“齐柏林伯爵”号的经验,为他们提供一些建议,同时也希望德国人分享一些舰载机相关设备的技术。1941年11月,意大利海空军派出了一个代表团访问德国,并参观了“齐柏林伯爵”号航空母舰。这个代表团归国后,提出的最主要的改装意见,便是在UP188方案上安装一套德国公司提供的“齐柏林伯爵”同款弹射/拦阻系统。为了能够安装这套弹射系统,安萨尔多需要将此前方案上覆盖全舰的飞行甲板前端截掉一部分。1942年2月,经由德国协助后改进的UP188方案(除了弹射器,还包括很多细节改进,例如升降机、机库布置等)被意大利海军命名为“天鹰”。

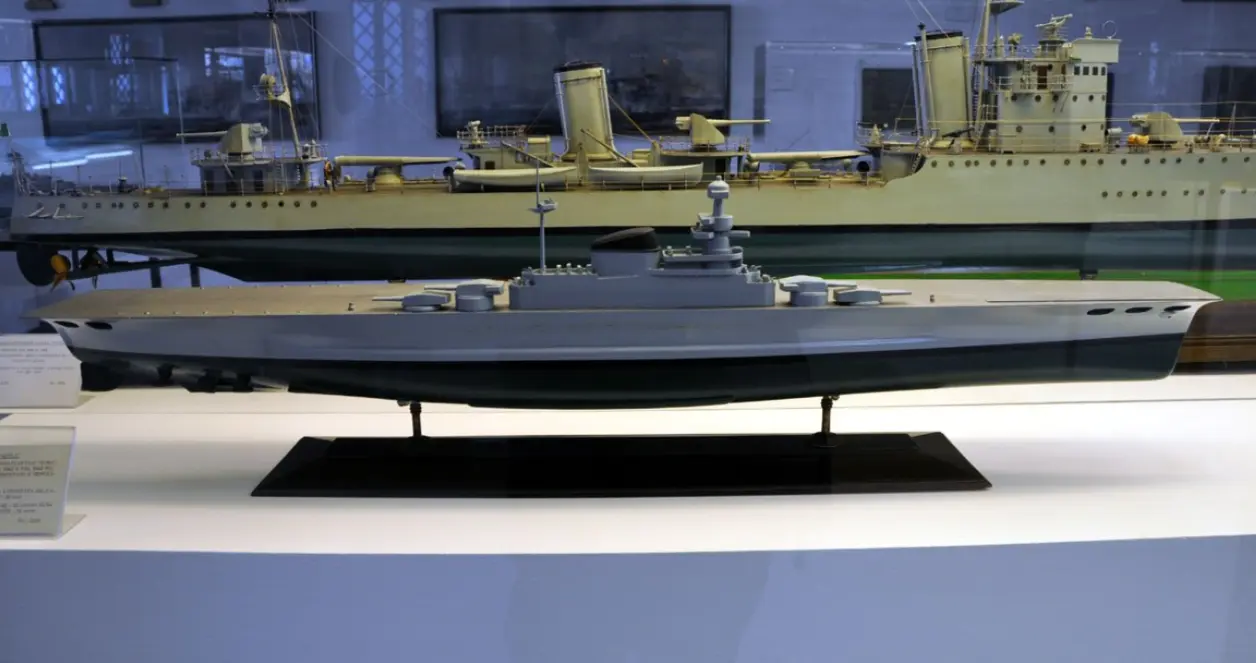

“天鹰”号航空母舰获得正式身份的同时,设计工作也进入到最后收尾阶段。最终的“天鹰”号方案与UP188并无太大不同。“天鹰”号标准排水量23350吨,拥有一个长211.6米、宽26.2米的飞行甲板,配备两台升降机和德制空气弹射系统。大型舰岛位于右舷,最初计划是一个长42米的舰岛,不过在定案时为了安装更多的20mm高炮,而将舰岛改为多层阶梯式布局,总长度55米。船体方面,由于“天鹰”号商船的底子导致其无法安装重装甲和“普列赛”系统,因此意大利人想尽办法以加强她的结构强度,包括水密隔舱使用双层隔板,以及在舰体突出部内部分填充加强混凝土。由于重心原因,飞行甲板无法设置装甲,“天鹰”号的装甲防护也仅限于在飞行甲板下方的弹药库和航空燃油库周边设置了一些聊胜于无的60~80mm装甲。火力方面,“天鹰”号配置了8门单装135mm高平两用炮,12门单装65mm高炮,以及22座六联装20mm布雷达高炮,其中135mm炮和65mm炮可以被火控系统统一指挥,135mm炮的火控塔位于舰岛顶端,而65mm炮的则位于舰体两舷(左右各一套)。

不过,对于航空母舰来讲,最重要的“设备”终归是舰载机。在“天鹰”号定案之前,意大利海军就选定了两型飞机作为舰载机:Re.2000作为战斗机,G.50bis A/N作为攻击机。不过由于海空军之间缺乏沟通渠道的问题,舰载机研制工作进展得很慢,并且空军参谋部一直以来都认为陆基战斗机会比舰载机更具作战效率。这种情况直到1941年11月,里诺·科尔索·弗吉尔将军开始担当意大利空军参谋长后才得到改观。弗吉尔将军强烈支持海空军之间建立快速有效的沟通渠道,也支持海军对于航空母舰的建设。他首先下令空军成立了一个专门测试舰载机用的测试小组,然后又在圣埃吉迪奥空军基地修建了两条长度与“天鹰”飞行甲板长度相同的跑道。这条跑道还设有阻拦索以及跑道灯,以方便舰载机进行全天候的训练。

圣埃吉迪奥的舰载机专用跑道在1942年下半年投入使用,在此之前意大利空军已经认为Re.2000战斗机的性能已经落后,因此选定了改进型Re.2001作为替代。与此同时,由于试制的G.50bis A/N原型机在试飞时的糟糕表现,海空军一致同意将其任务角色也由Re.2001来承担,Re.2001由此成为了“天鹰”上的唯一一型舰载机,其舰载型号称为Re.2001/OR。1942年,意大利空军决定将原本的100架Re.2001订单中的50架改为舰载型。

6.计划延宕与“雀鹰”

由于战争中的意大利原材料和人力都极为缺乏,因此“天鹰”号的改装工作并不顺利。原本海军参谋部预计1942年10月即可建成服役,但实际上到了10月份之后,“天鹰”号连系泊试验都没有完成,服役计划也推迟到1943年7月。“天鹰”号的计划延宕也导致空军在1943年早期改装了10架Re.2001/OR后,便将原计划里剩余的40架舰载机改装计划取消,全部飞机以陆基飞机的形式交付。

1942年初,在“天鹰”号计划确定后不久,意大利海军参谋部便又动起了第二艘航空母舰的念头——因为只有“天鹰”一舰的话会使其任务过于繁重。意大利海军依旧是依照30年代时普列赛将军的建议,选定了“罗马”的准姊妹舰“奥古斯图斯”号客轮作为改装基础——虽然普列赛看上“奥古斯图斯”是因为她的柴油动力,而意大利海军选择的理由则是其作为“罗马”的姊妹舰改装难度较小。起初,意大利海军想将她改装成一艘与“天鹰”相同的舰队航空母舰,但是希望她能拥有一个高度更高、长度更长的机库,以便能够容纳88架飞机(40架挂在机库顶,10架系留在飞行甲板),动力使用柴油机,以在牺牲航速为前提提高燃油经济性。不过,安萨尔多在提出初案时,为了能够节省出足够的机库空间使用了三轴推进的方案,而这种方案需要对舰体动大手术,改装时长和成本可能会超过“天鹰”。不过,超标的改装时长还不是“奥古斯图斯”遇到的最大问题,最大问题还是德国看起来已经没有办法为意大利交付压缩空气弹射器和阻拦设备——因为在1942年上半,德国决定续建“齐柏林伯爵”号航空母舰,相关设备要优先满足他们自己的需求。

由于以上的种种问题,意大利海军决定不再将“奥古斯图斯”号改装成一艘复杂度极高的舰队航母,而是按照1936年时海军舰艇设计委员会提出的最初的那份改装“罗马”号的方案,将“奥古斯图斯”号改装成一艘护航航空母舰。这份方案只需要移除上层建筑和上层甲板即可,舰体下部和动力系统都可保持原样。原计划并未标明舰载机详细数量,不过意大利海军计划在其上配置一个舰载机联队,共35架舰载机。由于动力系统沿用自客轮的28000马力柴油机系统,因此这艘预计满排达到28000吨的航空母舰只有18节的最高航速。

1942年7月,“奥古斯图斯”号的改装计划获得海军参谋部通过,改装工作也正式开始。意大利最初将这艘航母命名为“隼”,不过不久后又改名为“雀鹰”。“雀鹰”号在1942年底完成了移除上层建筑的工作,不过由于缺少材料以及盟军对热那亚的轰炸,“雀鹰”号的改装工作在意大利投降之前都没有任何进展。同样由于盟军的轰炸,“天鹰”号的改装工作也进行得很慢,在11月份,“天鹰”还在空袭中受损。

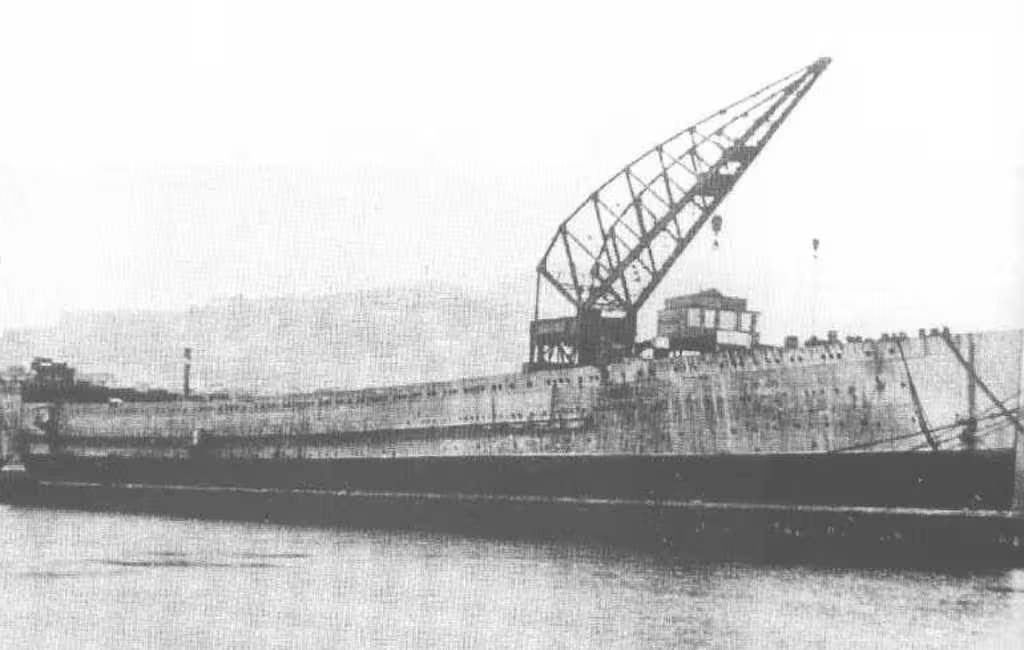

不过,“天鹰”号还是在1943年4月迎来了好消息:她的轮机系统安装完毕。随后,意大利海军对其进行了系泊测试,并且结果良好。6月,压缩空气弹射器的测试也获得了成功,意大利海军据此乐观估计,再过三个月,“天鹰”便可完成改装进行海试。不过,6月22日,海军参谋部便叫停了“天鹰”和“雀鹰”的改装工作,所有人力和资源都紧急投入到护航舰艇和潜艇的建造中——因为意大利的战争情势已经不容乐观了。

7.末路

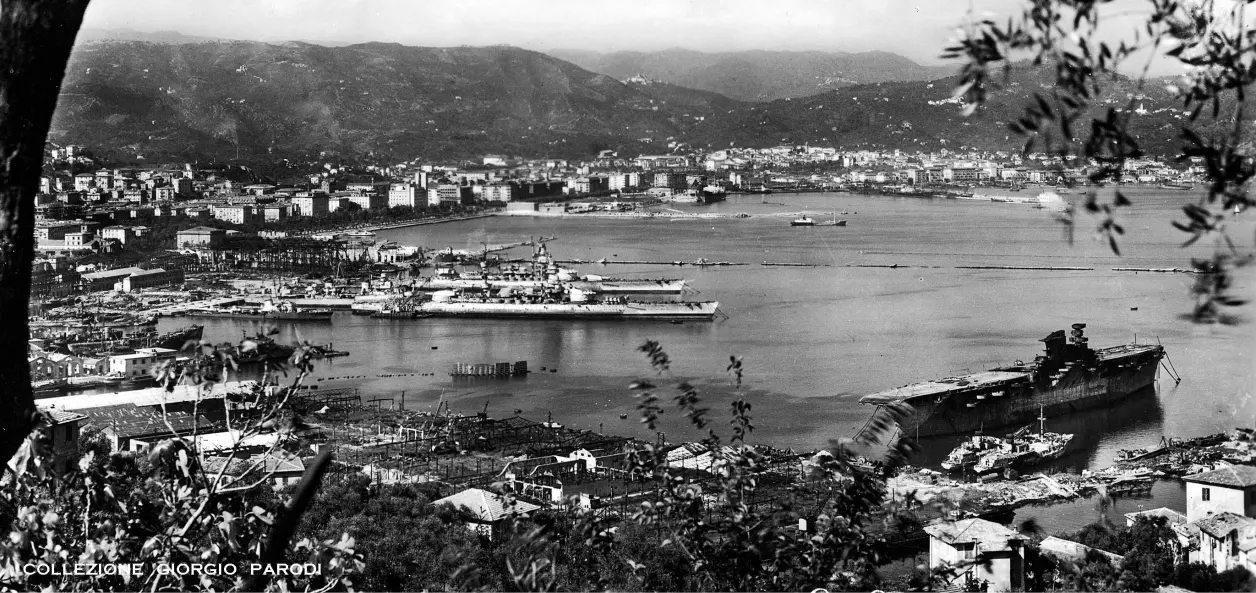

在海军参谋部叫停两艘航空母舰的改装工作后,仅有约120名工人还负责为“天鹰”进行一些收尾工作。由于“天鹰”的小口径高射炮均尚未舾装至舰上,因此为了防范盟军的空袭,这些工人临时为“天鹰”加装了一些现成的德制Flak 38高炮用于应急。1943年7月,盟军登陆西西里岛,“天鹰”也在这之后不久完成了动力系统的整体测试——这意味着她已经拥有完全的自主航行能力了。不过,这也是“天鹰”所能走出的最后一步了,1943年9月8日,意大利向盟军投降,德军随即占领了热那亚,并控制了“天鹰”与“雀鹰”的舰体。德国人搜刮了两舰上对他们有用的材料后,便将她们闲置在港口。

1944年10月,德国人凿沉了“雀鹰”以堵塞热那亚港。为了防止德国人用“天鹰”号舰体做同样的事情而导致热那亚港无法进入,已经加入盟军的意大利海军决定利用蛙人将其击沉在港内,不过他们在1945年4月15日的行动中并未能够成功。德军在从热那亚撤退时也尝试将“天鹰”和“雀鹰”凿沉,然而在盟军进入热那亚之后,他们发现“天鹰”依旧漂浮在码头旁。二战结束后,并未完全没入水中的“雀鹰”号船体在1946年被打捞出水,1947年即被拆解。而“天鹰”号的舰体,则在1949年被意大利海军拖曳至拉斯佩齐亚。对于如何处置这艘船,意大利人考虑了两年是否要重新利用,不过最后还是决定拆毁。1952年,“天鹰”号船体被拆毁。